Wenn kein Sternenbild in Angst sich krümmt und die beschworenen Geister nachsichtig sind

Die Lampe schwankt im Augustwind und unter ihr die korallfarbenen Bänder, mit denen ich irgendwann etwas tun werde; sie um meine Handgelenke binden, in etwas hineinweben, anderen Menschen ins Haar flechten, damit tanzen, die an den Rändern ausfransenden Fäden durch den ganzen Raum ziehen, eine Qualle sein, alles berühren, alles streifen mit meinen seidigen, langen Armfortsätzen.

In einer Vollmondnacht sitzen Freunde von mir in einem eingewachsenen Garten, wiegen ihre Oberkörper und singen leise mit, während vorne eine Frau etwas chantet, beschwört oder aus ihrem Zwerchfell heraus vibrieren lässt - ich weiß nicht, wie man so was nennt - es hört sich nach anderem Zeitalter an. Später springt jemand über ein Feuer, das Licht der Flammen flackert auf Stellas Gesicht, erhellt ihren Hals, das schwarze Haar. Sie wird herüberkommen, bald oder gleich, ihre Hände an meine Seiten legen, mit mir schwanken, behutsamer noch als der Augustwind in der Lampe.

Rechts und links wird unterdessen geschrien. Einer hat etwas ins Feuer geworfen, einen Satz in sich zum Brennen gebracht. Die anderen tanzen zu ihm hin, reißen ihn weg, am Rand steht Thula, ich seh ihre Faust. Sie wartet auf mich und bewegt sich nicht, sie will das mit mir zusammen tun. N. hat sich inzwischen ausgezogen, trägt nur noch goldene Farbe und etwas verklebten Stoff am Leib. Eine Weile schaue ich ihr reglos zu, sie ist sehr schön heute, schön und brachial. Dann tanze ich zu Thula hin, sie macht einen Schritt und wirft ihren Beutel. Ich mochte beides an ihr; die Faust und die Öffnung.

Eine Woche danach fahre ich zu der Gaststätte beim Kloster, lege das Anatomiebuch auf den Tisch und versuche zu lernen. Es geht sogar, für eineinhalb Stunden, am Ende sind ein paar neue Muskelgruppen in meinem Gedächtnis und ich habe für eine messbare Spanne Zeit nicht geweint und nicht getrauert. Das ändert sich, als eine Gruppe norddeutscher Touristen die reservierten Tische an meiner Seite besetzt. Die Touristen können nichts dafür. Sie sind in einer Schafherdensituation gelandet, die sie so vielleicht nie wollten, doch dann hat etwas in ihrem Leben dazu geführt, dass sie Sachzwängen erliegen oder Beziehungszwängen oder einsam sind oder ratlos und sie haben sich angemeldet für eine Führung durch bayerische Klöster mit anschließendem Knödelessen auf der Terrasse. Unter Schirmen, denn es wird bald regnen. Ich ziehe die Kopfhörer an, lege meine Ellbogen auf den Tisch und schaue zu den heranziehenden Regenwolken. Ich kann nicht zwölf Stunden am Tag Techno hören, deswegen höre ich Folk der frühen Nullerjahre, werde davon wieder traurig, fange wieder an zu weinen, während die am Horizont gestapelten Lagen Dunkelblau auf uns zukommen, uns antröpfeln, nass machen. Die Touristen ziehen nach drinnen um und ich gehe zum Auto und fahr weg.

Der Bergfreund hilft mir. Er erfindet Zukunftsversionen, in denen ich alles hinübergerettet habe, was gut ist und alles verlassen habe, was gut gewesen wäre, aber nicht lebbar war. Ich bitte ihn darum, immer wieder. Ich sage, erzähl von meiner Zukunft, erfinde, wie ich okay sein werde, in sechs Monaten oder zwölf oder zwanzig.

Er hat multiple Welten in der Rückhand, gedachte und bis dahin ungedachte; Monde, Umlaufbahnen, von Wasseradern durchzogene Gebirgszüge, Menschen, die darin auftauchen, bleiben oder weiter gehen, neu entstehende Geflechte, Kräfte, die uns ausdehnen, größer machen, stark und weich. Es war richtig, mir Freunde zuzulegen, die ihren überdurchschnittlich hohen IQ dafür verwenden, der Gemeinschaft zu dienen. Die Gemeinschaft bin in dem Fall ich.

Unterdessen hat ein Nachbar einen Hahn gekauft, ein anderer zwei kleine Schafe, neue Katzen sind hinzugekommen und eine der Ziegen ist gestorben. Ich schneide Dahlien auf dem Feld und liege in sanft fließendem Wasser, Libellen lassen sich auf dem Schilf neben mir nieder, ich sehe ihnen bei der Paarung zu.

Ich erinnere mich daran, das hunderte Male getan zu haben. Hunderte Stunden oder tausend oder mehr. Auf einem Teppich zu sitzen, mit mir allein. Die Ohnmacht zu spüren und sie brennen zu lassen. Die Sehnsucht zu spüren und sie brennen zu lassen. Die Wut, die Schwäche, die Zartheit, das Talent. Nicht zu handeln, bis es lichterloh brennt, die Gegensätze zu einer Legierung werden, ineinander schmelzen, die Pole sich einander nähern. Der Druck ist manchmal unerträglich. Der Eindruck zerquetscht zu werden von den aufeinander zukommenden Teilen. Nichts steuern zu können, weder ob es passiert, noch wann oder wie. Was ich bin, wenn das vorbei sein wird. Falls es vorbei geht und nicht immer so bleibt.

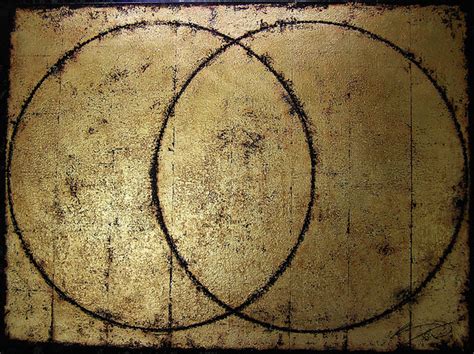

Jeden Tag male ich eine Mandorla, die mandelförmige Ellipse zweier sich überlappender Kreise, Synthese aus unvereinbaren Dingen, sich abstoßenden Gefühle, Richtungen, Menschen. Ich habe oft gesehen, und ich denke das ist mein Vorteil, wie etwas, das ich für feindlich halte, beim Näherkommen mein Gesicht trägt. Ein Gesicht, das ich nicht mag und nicht will. Ich kann es nicht töten, nicht wegschicken, nicht überzeugen. Ich kann nur mit ihm auf dem Teppich sitzen. Es wird spät darüber und ich schlafe schlecht.

Can we be able to entertain simultaneously two contradictory notions and give them equal dignity? If I can stay with two conflicting impulses long enough, the two opposing forces will teach each other something and produce an insight that serves them both. This is not compromise. It’s a depth of understanding and facing, allowing myself to know with certainty what I should do. It is only our inability to see the hidden unity that is problematic. To stay loyal to both, to stay loyal to the paradox, is to earn the right to unity. The religious experience lies exactly at that point of insolubility, where we feel that we can proceed no further. [Robert A. Johnson]

It is meant to be a situation without solution. The unconscious wants the hopeless conflict in order to put the ego against the wall. I have to realize that whatever I do is wrong, whichever way I chose will be wrong. This is meant to knock out the superiority of the ego, which always acts from the illusion that it has the responsibility of decision. If you are ethical enough to suffer to the core of your personality, then generally something new manifests. [Marie-Louise von Franz]