Animal readiness

Am Mittwoch tanzen wir in einer kleinen Gruppe. Es gibt keine Choreografie, nur Elemente, die von den Tanzenden beliebig aneinander gereiht werden. In der Pause kommt die Tanzlehrerin zu mir herüber, schaut mich freundlich an und sagt: Bleib nicht in Deckung. Gib raus, was du hast.

Ich weiß nicht, wie es gekommen ist, dass diese Frau zu einem solchen Schwergewicht an Weisheit, Menschenkenntnis und Lust wurde. Ich kenne ein paar Stationen ihres Lebens, ich kann mir ungefähr denken, durch welche Zustände sie gegangen ist, was sie verloren hat, was sie nie bekommen hat, warum sie die Dinge begreift wie ein Tier. Als Erklärung reicht das aber nicht hin. Neulich habe ich mich vor ihr versteckt. Ich saß in einer voll besetzten U-Bahn, als ich sie einige Meter entfernt an einer Haltestange lehnen sah. Reflexartig drehte ich mich weg und rutschte etwas tiefer in den Sitz. Es gelingt mir nicht immer, mich ihrer Präsenz zu stellen. Mich auf diese bestimmte Weise durchschauen und annehmen zu lassen. Sie ist sehr nahbar und die am wenigsten lehrende Lehrerin, die ich je hatte.

Am Dienstag sitze ich mit Freunden im Garten und trinke Rosé, danach dänischen Schnaps und dann aus Nostalgiegründen einen Drink, den ich vor langer Zeit in einem Hamburger Club mit einer Freundin zu mir genommen habe. Ich glaube, es war das Nachtasyl. Um auszunüchtern gehe ich in der Dunkelheit eine Runde über die Felder. Es blitzt über dem Karwendel, aber es wird auch in dieser Nacht nicht regnen. Der Wind ist angenehm an diesen heißen Tagen und ich höre der Bewegung in den Baumwipfeln zu, beim Aufwachen, beim Einschlafen und in jeder stillen Minute.

Am Donnerstag liegt ein toter Vogel vor der Treppe. Wo seine Augen waren, sind dunkle Dellen. Ich ziehe einen Gartenhandschuh über und berühre ihn unter den Flügeln. Dann lege ich ihn unter einen Strauch, wo ihn später eine Elster abholt, kurz darauf aber wieder zurücklegt. Vielleicht ist der Vogel nicht mehr frisch genug gewesen. Oder die Elster war neugierig und wollte ihn auch nur mal kurz halten.

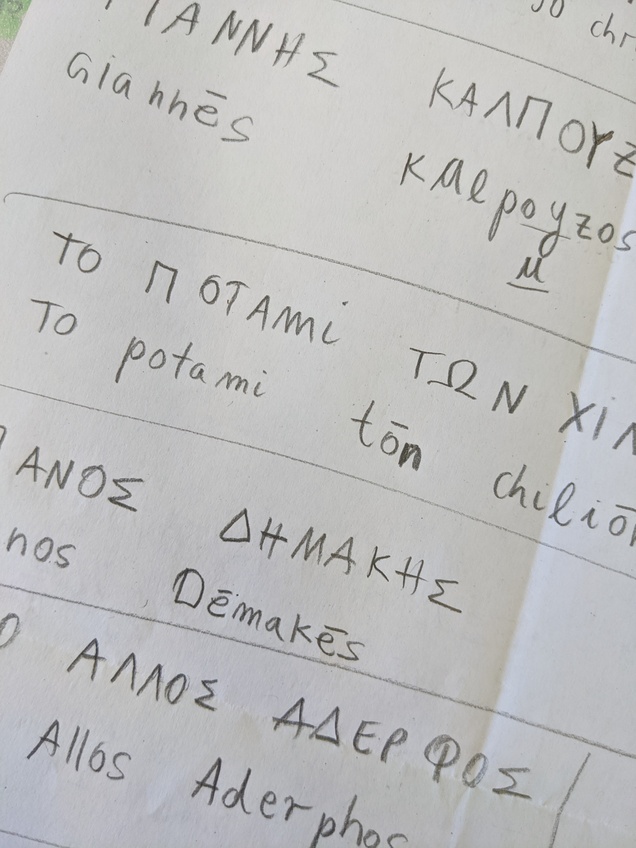

In der Institution stehen die Bürotüren zum Gang hin offen, was ungewöhnlich ist, hier arbeiten viele Menschen, die Wert legen auf Rückzug und Konzentration. Es bedarf schon eines Tages mit 33 Grad im Schatten, um die Kolleg*innen dazu zu veranlassen, ihre heilige Ruhe gegen ein bisschen Durchzug zu tauschen. Während ich über der griechischen Lautschrift brüte, höre ich es im Nachbarzimmer leise sprechen, verhalten lachen und noch ein Büro weiter, wie jemand eine Stunde lang der Hospitantin erklärt, welche Schnittstellenproblematik uns zu der umständlichen Statistikaufbereitung zwingt, die wir hier seit Jahren praktizieren.

Am Wochenende gehen wir auf einen Berg und picknicken, der Gipfel ist ein weitläufiges Plateau, eine Wiese, groß genug, ein Dorf darauf zu errichten. Alle haben Käse mitgebracht, aber niemand Eier. Etwas unterhalb vom höchsten Punkt klettert eine Gams herum, vertieft in ihre Kletterei und den ätherischen Duft der Latschenkiefern, durch die sie sich hindurch drückt. Sie bemerkt mich nicht oder zeigt nicht, dass sie mich bemerkt. Eine Weile betrachte ich die Gams aus der Nähe, ihre eleganten und sicher auftretenden Beine, den braun glänzenden Rücken und wie sie knabbert an den Trieben der Kiefern. Auf der anderen Seite des Plateaus finde ich einen interessanten Ast, der zu groß ist, um ihn nach unten zu tragen und mit nach Hause zu nehmen. Die ausgesprochen wettbewerbsfreudige Wandergruppe fordert mich heraus, mit einem Taschenmesser ein Teilstück des Astes herauszusägen. Ich gebe alles, komme innerhalb kürzester Zeit an meine Grenze und muss das Messer weiterreichen. Die nach mir sägende Person beugt sich über den Ast, strengt sich kaum an und hat das Holz in drei Minuten durch. Es ist manchmal, obwohl das ja vollkommen klar sein sollte, so erstaunlich, wie stark manche Menschen sind. Physisch. In den Armen.

Es ist sehr schwül und die Wanderung lang. Als wir unten ankommen, schält sich jeder aus der klebrigen Kleidung und robbt in den Gebirgsfluss hinein. Die Kälte ist umfassend, nach wenigen Sekunden beginnen die Zehen zu schmerzen, die Strömung rüttelt und reißt an den Beinen, der Fluss ist in diesem Moment eindeutig allem überlegen, kompromisslos, wahllos, zweifellos, türkis, klar und in Bewegung. Wieder raus aus dem Wasser fühle ich mich selbstbewusst und bereit, in irgendetwas reinzurennen. Ein Freund hat mal gesagt: Uns allen würde gelegentlich eine Prise Koks stehen. Ich denke, damit hatte er recht. Wenn es keine Gebirgsflüsse gäbe.