ich kleidete mich in Licht und Geduld

Ich bin oft an diesem Fluss gesessen und oft darin geschwommen. Was ich nie getan habe, ist mich in ihm treiben zu lassen. Gelegentlich an heißen Tagen beobachte ich, wie einzelne Menschen das Ufer mehrere hundert Meter aufwärts gehen, an der breitesten Stelle hinein waten und in der Mitte des Flusses, wo die Strömung am stärksten ist, loslassen. Die Strömung ist reißend.

An einem Tag in dieser letzten Augustwoche, nach zwei Jahren in beobachtender Haltung an den Kiesbänken, glaube ich, bereit zu sein. Mir ist nicht klar, wie genau ich wieder aus der Strömung herauskommen soll, wie weit der Fluss mich tragen wird, bereits das Waten zu der tiefsten Stelle fühlt sich nach fortschreitendem Kontrollverlust an, sobald das Wasser meine Brust erreicht, werde ich mich nicht mehr halten können. Es ist wichtig, mit dem Kopf oben zu bleiben, um Baumstämmen und größeren Steinen auszuweichen, die Geschwindigkeit des Wassers lässt mich allerdings erahnen, dass ich eventuell nicht ausweichen können werde, selbst wenn ich ein Hindernis rechtzeitig sehe.

Vielleicht könnte ich jetzt noch umkehren, vielleicht könnte ich es im nächsten Sommer versuchen, mit mehr Mut und mehr Wissen über den Fluss, mit Erfahrungen, die diesen Kontrollverlust zu etwas machen, das sich weniger nach Kontrollverlust anfühlt. Das Wasser erreicht meine Brust, es ist kalt, auch jetzt im August, gekühlt von den Nächten des Karwendels und Schmelzwasser, das bis auf wenige Wochen konstant von den Flanken der Berge herunter rinnt. Ein paar Sekunden noch kralle ich die Zehen in die Steine am Grund des Flussbetts, ehe ich nichts mehr aufhalten kann. Die Bewegung ist stärker, ich überlasse mich.

Als ich später über das heiße Kiesbett zurücklaufe zum Ausgangspunkt, leuchtet eine kleine, aufgeschürfte Hautstelle an meinem Ellbogen, ansonsten ist alles intakt und heil. Ich habe mich nicht sehr weit treiben lassen und nach etwa einer Minute den Fluss runter das linke Ufer angesteuert. Ich denke es wird noch eine Weile dauern, bis das Mitfließen an sich zu etwas wird, dem ich vertraue.

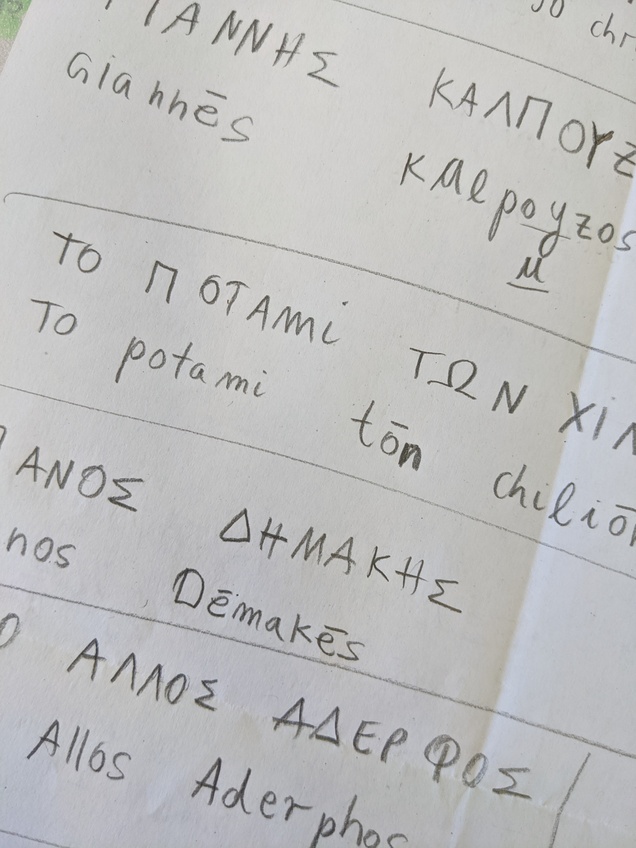

In den Tagen darauf hat es endlich dreißig Grad, das geschnittene Heu wird gewendet, die Kühe liegen matt im Feld, auf den Wegen huschen die Eidechsen ins Gras. Der Halbmond hängt im Himmel, blass am Nachmittag und fantastisch weiß in der Dunkelheit, ich bin wunschlos glücklich, zwei Monate im Jahr kann ich das wirklich sagen: Ich wünsche nichts, es ist alles hier. Freunde kommen zu Besuch, wir sitzen Melone essend am See, es wird ein Floß gebaut und der untergehenden Sonne zugesehen. Einige Tage zuvor hatte ich mit einer Körperlehrerin den Atemraum entlang meiner Rippen erkundet. Seither empfinde ich auf der Vorder- und Rückseite des Herzens eine Weitung und es sind Momente wie der Melonen triefende Abend am See, in denen der Sommer, die Freunde, das Schnitzen am Floß über den Atem direkt in mich einzusickern scheinen.

Ich vermute, dass solche Sensationen für manche Menschen recht normal sind und ich lediglich ein solches Aufheben darum mache, weil der Weg in meinen Körper hinein, ein so langwieriger, tastender und verstörter war.

Bei einer Wanderung in der Woche zuvor kommen wir an der Gedenktafel für den Wildschütz Georg Jennerwein vorbei, tragen alle Informationsschnipsel, die wir zu seiner Geschichte haben, zusammen, können aber erst beim Nachlesen zu Hause das Bild vervollständigen. Etwas oberhalb der Tafel treffen wir auf einen Fels, der unerwartet schwierig zu erklettern ist, eine halbe Stunde darf sich jede und jeder mit der eigenen Angst konfrontieren, später dann mit dem Abklingen der Angst und wie viel Käsebrot, Wasser und Schokolade nötig sind, um wieder in einen einigermaßen stabilen Zustand zurückzufinden. Nur eine Person in der Gruppe meistert den Fels ohne mit der Wimper zu zucken. Was soll man sagen: ein Tier, eine Maschine.

Zwei Nächte lang habe ich schlechte Träume, die mit der Prüfung im nächsten Frühjahr zu tun haben. Ich beginne, die Prüfung am Horizont wahrzunehmen, den Stoff, der bis dahin noch in mich hineinmuss, die Stunden, die ich dafür am Schreibtisch festkleben werde. Zwei Tage lang ringe ich den Reflex nieder, aufgrund der Träume meine Sommerpause abzubrechen, die Ordner auf den Tisch zu knallen und umgehend loszulegen.

Es würde mir so schaden. Es würde mir so unendlich schaden.

Einer der letzten Stürme hat den halben Hagebuttenstrauch ausgehebelt und umgelegt. Der Hagebuttenstrauch ist ein altes, sehr großes Exemplar, eher ein kleiner Baum, als ein Strauch. Ich bespreche mich mit etlichen Leuten und entscheide letztlich, den Strauch wieder aufzurichten und mit Spanngurten an der stehengebliebenen Hälfte zu befestigen. Die Wurzel scheint nicht komplett abgerissen, vielleicht kann sie die Hagebutten bis zum November weiter versorgen, so wäre zumindest die Ernte gerettet.