22

Ich sitze in der Seide meines Kimonos zwischen zwei Gewittern in einem Sonnenfleck und drossel die Geschwindigkeit, mit der ich in der letzten Woche unterwegs war. Es liegt eine süße Versuchung darin, jetzt durchzuziehen, das aufgebaute Momentum der vergangenen Tage nicht abreißen zu lassen, meine Stärke noch mehr auszukosten, noch mehr Dinge anzustoßen und Begegnungen zu suchen, aber ich bin diesem Impuls nicht ausgeliefert, ich erkenne ihn und halte an. Das Abbremsen ist unangenehm, ich kann es nicht leugnen. Nach 7 oder 8 Tagen auf einem Endorphin-Adrenalin-Cocktail belastet mich die eintretende Stille eher, als dass sie mich befriedet. Ich weiß, da muss ich durch. Durch diesen Korridor. Den Übergang.

Eigentlich habe ich Urlaub, aber in meinem Urlaub arbeite ich mehr in dem zweiten Beruf und das kickt und fordert mich regelmäßig auf eine Weise, die ich nur schwer in Worte kleiden kann. Daneben treffe ich Freunde und nage mich durch neue Gedanken, an der Peripherie meiner Aufmerksamkeit verdichtet sich eine kommende Aufgabe, die, nachdem ich drei Jahre auf sie gewartet habe, ins Zentrum schießt und mich erst mal ziemlich okkupiert.

Am Montag stehe ich einer anderen Stadt in einem leeren Kirchenschiff und weil niemand außer mir da ist, gehe ich nach vorn zum Altar und lasse die Architektur des großen Raums auf meinen inneren Raum wirken. Die Wirkung setzt verlässlich nach einigen Minuten ein und ich kann diesen Satz wahrnehmen, der seit Längerem in meinem inneren Raum auf und ab geht und sich meldet. Ich schaue zum Kreuz und sage den Satz. Die Antwort folgt auf den Fuß. Die Antwort ist natürlich nicht Gott, sondern das, wofür ich ihn halte, was übrig bleibt, wenn er, sie und es durch die Filter meiner Sozialisation, Kultur, Epoche, politischen Einstellung und Biografie gelaufen ist. Der ankommende Rest ist aber immer noch gut genug, mich mitten in einer alten, ich möchte fast sagen, uralten emotionalen Verrenkung zu treffen und genau an dieser Stelle ein bisschen zu dehnen, eine Ausdehnung von vielleicht 0,5 Zentimetern.

Als ich zurück bin in meiner Stadt werde ich die 0,5 Zentimeter mehr Spielraum umgehend brauchen und während ich sie in einer explizit mich angehenden Situation gebrauche, registriere ich den Moment, an dem üblicherweise meine Verrenkung eingeschritten wäre und wie sie es jetzt nicht tut, weil dieses Nichts gut ist.

Unterdessen hocke ich weiterhin in der Seide meines Kimonos in dem Sonnenfleck, der Wind bewegt mein Haar in alle vier Himmelsrichtungen, die Duftwicken und der Lavendel verbinden sich zu einer Betäubung, die mir die Augen schließt. Ich möchte, dass irgendwann der ganze Garten voller Duftwicken ist. Ich möchte, dass an Tagen wie heute, wenn der Wind unentwegt von den Bergen her über die Ebene gleitet, die ganze Nachbarschaft und alle Tiere, auf den Feldern, im Wald und in der Luft die Augen schließen, tief einatmen und „Duftwicke“, sagen.

Ich habe heute tagsüber, in wachem Zustand, neun Stunden am Stück nicht auf mein Handy geschaut. Das ging nur nach ernsthaftem Entschluss und mittels Aufbewahrung des Geräts an einem unbequem zu erreichenden Ort.

Am Freitag zuvor waren wir auf einem Grat unterwegs. Die moosige Grasdecke oben am Gipfel empfing mich weich und bettend, ich döste, nachdem mir beim steilen Aufstieg etwas kreislaufig geworden war. Vier Traubenzucker und Geschichten aus dem Leben der anderen haben geholfen. Die Wanderung war, in Höhenmetern gemessen, die für mich längste und anstrengendste. Ich will mir nicht zu viel vornehmen, aber ich würde sehr gern auf diesem Leistungsniveau ein paar Jahre bleiben und es ausbauen, um mir bisher unbekannte Landschaften zu erschließen, auf die ich große Lust habe.

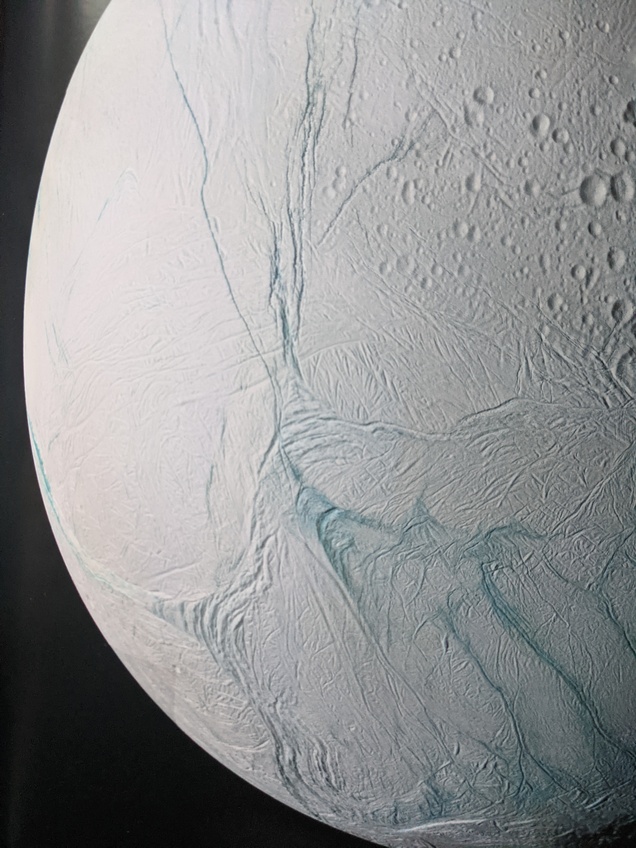

An einem sehr heißen Nachmittag streife ich am Fluss herum, die Eidechsen huschen unter die Weiden, es liegt eine bleierne Trägheit auf mir, ich kann mir nicht im Entferntesten vorstellen, je wieder etwas erreichen zu wollen. Das Wasser kühlt, die Hitze wärmt, ich werde zu dem Menschenteig, der ich bin. Ein Stein sieht seltsam und schön aus, ich nehme ihn mit. Ich habe jetzt sechs Steine in Armreichweite meines Kopfkissens, nachts taste ich nach ihnen und hoffe von den Flüssen zu träumen, in denen sie, wie lang, gelegen sind. Die Steine sind älter als ich, sie waren unten oder oben, als sich die Platten schoben, eventuell in anderer Verfassung, eventuell Teil eines größeren Massivs oder Partikel, die sich erst finden und vermengen mussten. Für die Steine bin ich eine flüchtige Erscheinung, zugehörig zu den Wesen verdammt zu kurzem Leben, unfeste Materie, ein Fragezeichen. Trotzdem liegen sie in meiner Hand, als wären wir verwandt.