Der erste Mond

In einer Nacht um 2 stehe ich nah vor der Box in einem Club und schließe die Augen. Ich fühle mich ernst genommen und muss ein bisschen mit den Tränen kämpfen. Es kommt nicht oft genug vor, dass ich eine full-body-phenomenon Beziehung mit einem Set eingehen kann, obwohl ich es immer will und immer bereit bin.

Die DJs, von denen ich mich verstanden fühle, kann ich an einer Hand abzählen und nur drei von ihnen legen regelmäßig in München auf.

Später sind es minus 5 Grad, als ich draußen vor der Garderobe auf meinen Mantel warte. Es schneit und meine Haut schmerzt in der Kälte. Gehts dir gut, fragt ein Fremder, der hinter mir in der Schlange steht.

Mir ist der verwüstete Zustand meines Erscheinungsbilds bewusst und dass er zurecht Fürsorgereflexe bei meinen Mitmenschen auslöst. Aber mir geht es gut. Ich bin versorgt, emotional satt und high von körpereigenem Serotonin.

Bist du noch wach, schreibe ich einem Freund, während das Mädchen an der Garderobe mir den Mantel über den Tresen reicht. Ja, komm vorbei, antwortete er.

Ich habe endlich jemanden gefunden, dessen Schlafstörung sich mit meiner zeitlich deckt.

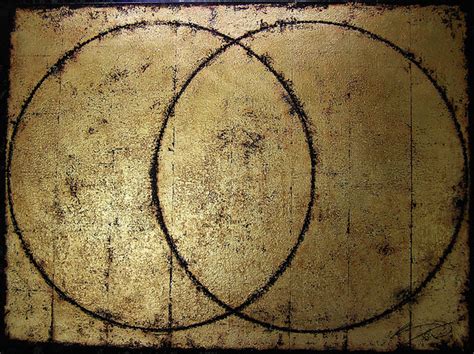

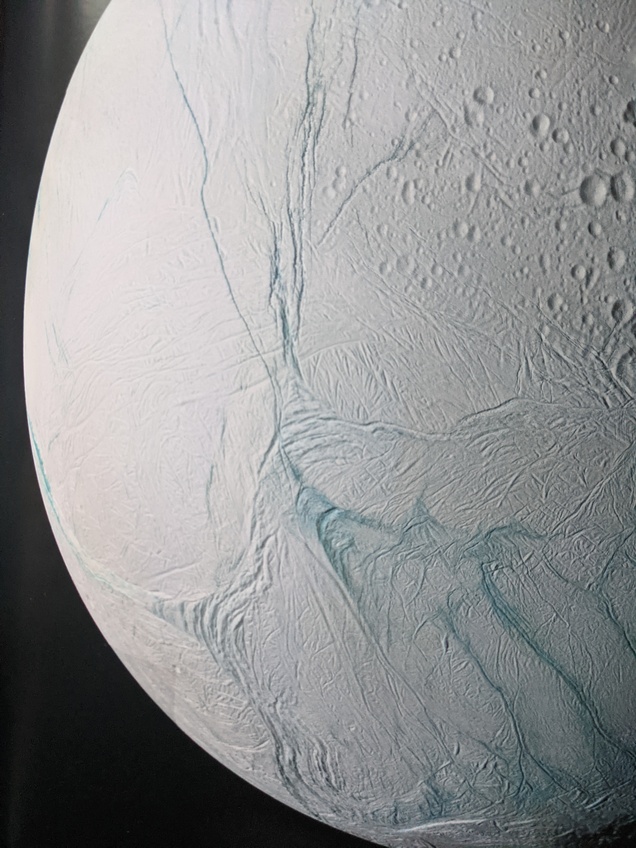

Am Samstag steigt der Wolfsmond auf und flutet die schneebedeckten Ebenen vor den Bergen mit weißem Stadionlicht. Mehrmals stehe ich in den Tagen zwischen den Jahren in einem Kreis und sehe in die geweiteten Augen meiner Freunde, absorbiere ihre Ekstase, vermenge und potenziere sie mit meiner.

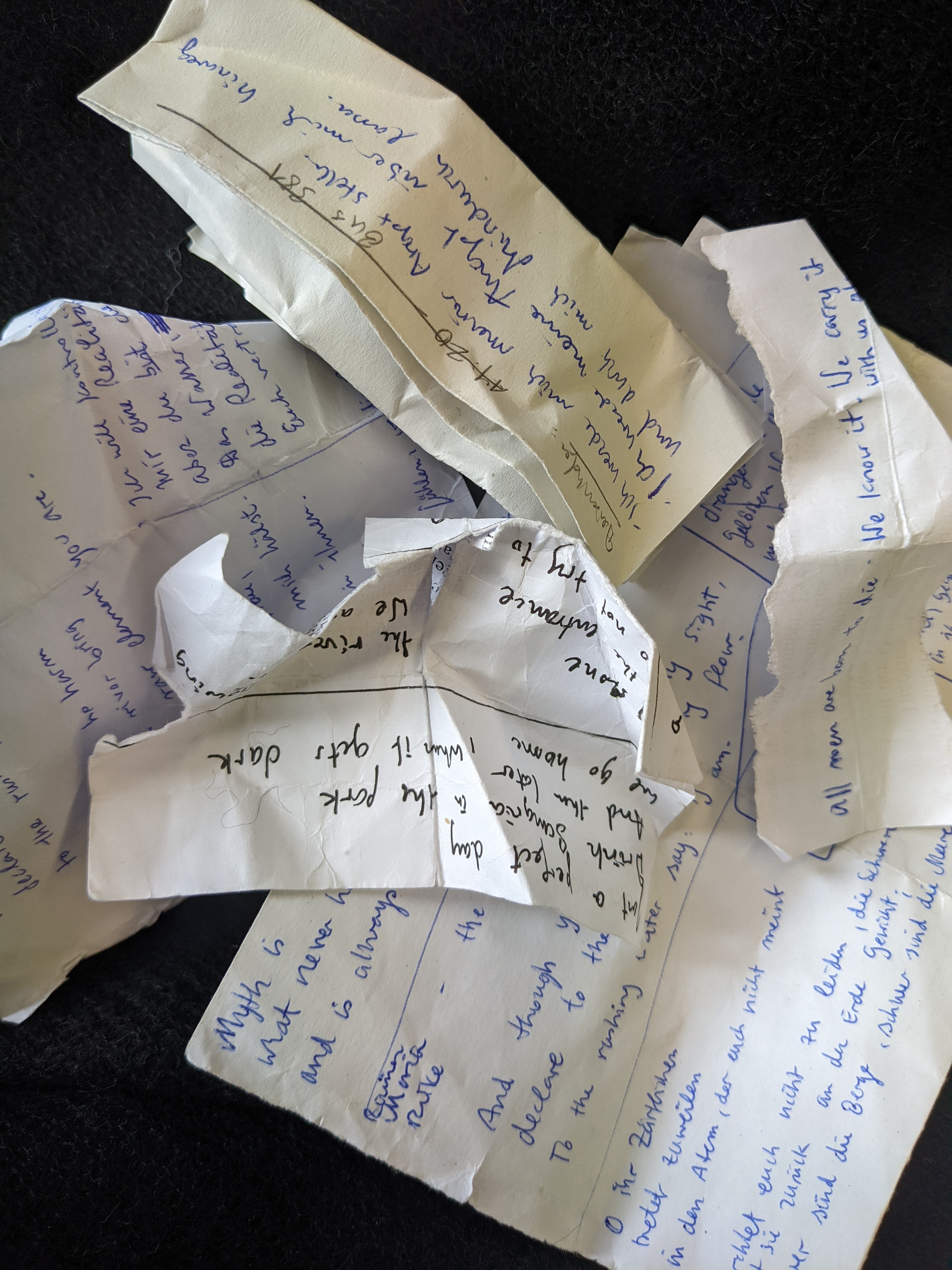

dance when you’re broken open

dance if you’ve torn the bandage off

dance in the middle of fighting

dance in your blood

dance when you are perfectly free

[Rumi]

Ich besuche Thula, die länger krank ist und einen 85-jährigen Freund, der nun deutlich dement wird. Das Patenkind in der Wohngruppe antwortet auf Nachrichten und teilt sich mit, was nicht selbstverständlich ist.

In der Institution schließe ich meine Quartalsziele ab und gehe die von meiner Kollegin geschmückten Korridore entlang. In einer Gemeinschaft, egal in welchem Kontext, muss es eigentlich immer nur eine Person geben, die Christbaumkugeln und Herrnhuter Sterne hortet. Die restlichen Mitglieder können sich darauf verlassen, an frostigen Vormittagen nach bewältigter Anfahrt von mild beleuchteten Büroküchen empfangen zu werden, Tannenzweigen und getrocknete Orangescheiben, die über Anrichten baumeln. Die Kollegin macht das spät abends, wenn niemand mehr im Gebäude ist. Sie webt diese ihr eigene, spezifische Form von Zuwendung in unsere Abteilung hinein. Es ist bezaubernd für mich, der Liebesaktivität ihres Gehirns und ihrer Hände beizuwohnen und darin herum wandeln zu können. In ihrer Realität gewordenen Fantasie.

Sonntagabend liegt Stella in meinem Arm am Boden, ich küsse ihre verschwitzte Stirn und winke Davide, der in einem selbstzufriedenen Wiegeschritt an uns vorbei wogt. Mir fehlen in diesen zwei Wochen oft die Worte. Ich, die ich mich mit vielen Sätzen aus der Isolation in die Welt hineingerobbt habe, kann seit einer Weile bemerkenswert schlecht denken und noch schlechter sprechen. Dafür spüre ich mehr, lasse mich schwemmen von den anderen. Ich bin Stellas Stirn und Thulas Lippen, ich bin mein Rausch, der Mond, die abnehmende Kraft des 85-Jährigen. Ich bin ein Kind in einer Wohngruppe, das gelegentlich auf Nachrichten antworten kann, ich bin meine vernarbte Haut, die Schlaflosigkeit, und der Versuch, keine Dunkelheit mehr in mir auf Abstand zu halten.

Dreimal schaue ich Menschen dabei zu, wie sie nachts im Licht eines geöffneten Kühlschranks Snacks zubereiten. Meerrettich auf Tofu. Chips mit Karotten. Saure Gurke in Käsescheibe gewickelt.

Zu Silvester reist die Lyrikfreundin aus Berlin an und besucht mit mir eine Veranstaltung, auf der die härteste verfügbare Substanz alkoholfreier Sekt mit Cranberrysaft ist. Wir nehmen brav und fast sarkasmusfrei teil an Ritualen, Gesang, miteinander Tönen und um den Altar Tanzen, verlassen aber nach Mitternacht zügig das Gebäude, eine von der Bar geklaute Flasche alkoholfreien Sekt unter der Jacke.

Eine Cousine sendet Räucherwerk, das ich am Morgen entzünde und in das gleißende Weiß der Karwendelkette halte. Ich ruf euch zu, ihr Verschwundenen und Wiederkommenden. Ich ruf euch zu, ihr für immer Verlorenen. Ich ruf euch zu, ihr in anderer Gestalt Weiterlebenden. Ich spreche eure Namen. Ich vergesse euch nicht.

Nachdem der Sommer mich in manchen Belangen schonungslos herunter geschliffen hat, verhält sich der Winter vergleichsweise gnädig, fast samtig, mit lediglich bewältigbaren Lernaufgaben. Ich werde oft berührt in diesem Winter, angetastet, gedreht und von verspielten Armen in Situationen hineingezogen. Ich verliere Kontrolle, entgleise, fühle meine Unsicherheit, halte Menschen, während sie haltlos weinen und mache mich an unterschiedlichen Stellen so final lächerlich, dass es in diesem Leben kein Zurück mehr in eine vermeintliche Überlegenheit geben wird. Ich habe mich allen verraten und wurde von allen erkannt.

This story is told. She was a fool. And God loved her madly.